Une citoyenneté au cœur de la République, éléments historiques

Par Laurent Batut (chargé de mission auprès du service Pédagogie)

La question du rapport de l’éducation et de la citoyenneté en France ne peut être comprise sans référence au grand mouvement des Lumières, bien entendu, mais il convient de l’ancrer dans un terreau idéologique et une nouvelle geste nationale liée à l’émergence de la République laïque.

[su_spoiler title= »Lire la suite » open= »yes » style= »fancy »]

Une salle de classe pendant l’instruction. L’Alphabet (imagerie populaire), Dembour (18..-18..) France, XIXe siècle. Estampes. BnF

Depuis la Révolution et la proclamation de la République en 1792, citoyenneté et république ont été étroitement liées. L’adhésion à la République devenait constitutive de la citoyenneté, et par là même de l’appartenance à la communauté nationale. Le retour définitif du régime républicain à la chute du Second Empire et l’adoption des lois constitutionnelles de la IIIe République ont renforcé cette vision. Cette nouvelle république militante eut dès lors l’objectif de faire de tous les jeunes Français de « bons républicains » et de les soustraire à l’influence de l’Église, soupçonnée d’être un agent du retour à l’ordre traditionnel. École, République, citoyenneté et laïcité devenaient ainsi plus ou moins confondues dans un creuset idéologique particulier.

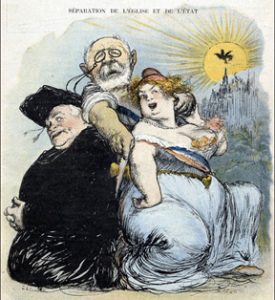

La IIIe République a rapidement adopté une série de mesures en faveur de la laïcisation de la société française (sécularisation des cimetières en 1881, autorisation du divorce en 1884, lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 instituant l’école publique gratuite, laïque et obligatoire, loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905). D’aucuns affirment ainsi que la République française s’est construite dans un rapport conflictuel avec le fait religieux, ce qui lui donne une place particulière, et à certains égards singulière, dans le concert des nations.

Libérer l’enseignement de l’influence des religions, et de l’Église catholique en particulier, est l’objectif principal des réformes éducatives entreprises par les gouvernements radicaux de la IIIe République. Pour ce faire, la première étape passait par la création des écoles normales, dans chaque département, pour assurer la formation d’instituteurs laïcs (loi du 9 août 1879). Ecclésiastiques et représentants de l’Église sont exclus du Conseil supérieur de l’instruction publique (loi du 27 février 1880).

La fondation d’une école véritablement laïque constitue la seconde phase de ce grand œuvre. La loi du 16 juin 1881 établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques et instaure un brevet de capacité pour les enseignants. Puis la loi du 28 mars 1882 rend l’enseignement primaire obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 13 ans.

L’éducation civique devenait ainsi la finalité de l’école dans l’esprit des lois Ferry. « L’instruction morale et civique » est instaurée formellement dans cette loi du 28 mars 1882 afin de remplacer l’instruction morale et religieuse.

« Art. 1er – L’enseignement primaire comprend :

L’instruction morale et civique ;

La lecture et l’écriture ;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d’économie politique ;

Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique ;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les filles, les travaux à l’aiguille. »

Caricature de Charles Léandre parue dans Le Rire, 20 mai 1905. L’homme au milieu est Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, ministre de l’Instruction publique du cabinet Rouvier. Bibliothèque nationale de France

Cette « instruction morale et civique », qui, notons-le au passage, constitue clairement la priorité de la loi, ne disparaît des programmes qu’en 1969 et « l’éducation civique » ne reprend place dans les instructions officielles qu’avec l’adoption des lois Chevènement de 1985. Depuis lors, elle est présente et renforcée dans toutes les refontes des programmes. Sa dimension « morale » ne réapparaît qu’en 2008[1].

Jusqu’à la sortie du second conflit mondial, la « formation citoyenne » n’est toutefois assurée que dans l’enseignement primaire. L’enseignement civique ne pénètre les classes de collège qu’en 1945, et bien plus tardivement pour le lycée (dans les années 1990).

On constate dès lors un certain glissement menant, dans certains esprits, à la confusion de, ou entre, « citoyenneté » et « laïcité ». Il devient difficile de projeter le message humaniste et universaliste de l’école française sans éclaircir ou expliciter un contexte historique et social si national dans les faits.

Malgré le développement des dimensions européenne et mondiale de la formation citoyenne à l’école, le contexte national français pèse, comment s’en étonner, dans les pratiques mais aussi dans les objectifs véritablement politiques attribués à cet enseignement, cette éducation, des futurs citoyens.

La laïcité républicaine, pierre d’achoppement et source d’incompréhension chez nos voisins et au-delà, demeure centrale dans tout débat sur « l’école et la citoyenneté ». Elle repose de fait sur trois piliers :

- neutralité religieuse de l’État et de ses services : l’État ne reconnaît aucune religion et aucun culte et tous les citoyens doivent être traités à égalité sans distinction d’appartenance religieuse ;

- liberté de conscience et de culte ;

- pluralité : l’État garantit la liberté de culte et doit ainsi protéger les cultes minoritaires contre les discriminations.

Pour Jean Carbonnier[2], « Notre droit public des cultes, dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ne distingue pas entre les religions suivant leur importance, leur ancienneté, leur contenu de dogmes ou d’observances. Pas davantage notre droit privé du fait religieux n’a à distinguer entre elles : il doit enregistrer la présence d’une religion dès qu’il constate qu’à l’élément subjectif qu’est la foi se réunit l’élément objectif d’une communauté, si petite soit-elle. Formuler des distinguos reviendrait à instaurer parmi nous – quoiqu’avec d’autres conséquences – la hiérarchie du XIXe siècle entre cultes reconnus et non reconnus… Cette égalité d’honneurs, toutefois, doit avoir sa contrepartie dans une égale soumission au droit commun »[3].

La question du respect de la neutralité confessionnelle de l’école publique s’est posée de manière tonitruante, et médiatique, en octobre 1989, lors de l’exclusion, à Creil, d’une collégienne refusant d’ôter son « foulard islamique » en classe. Le Conseil d’État a rendu son premier avis sur la question le 27 novembre 1989. Jusqu’en 2004, la polémique n’a pas quitté le devant de la scène éducative.

Les rapports du recteur Philippe Joutard en 1989 et de Régis Debray en 2002 ont montré que la connaissance des cultures religieuses était nécessaire à la bonne compréhension des sociétés contemporaines dans le contexte d’une société de plus en plus multiculturelle. Peu à peu l’enseignement du fait religieux s’est imposé dans les différentes moutures des programmes.

Le 3 juillet 2003 la commission d’experts présidée par Bernard Stasi, chargée de réfléchir à la question de la laïcité dans la République, était installée. Son rapport aboutit à l’adoption puis à la promulgation le 15 mars 2004, de la loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Une circulaire de mise en œuvre à la rentrée 2005 était publiée dès le 18 mai 2004.

On constate dès lors le caractère éminemment identitaire de l’école en France, mais aussi le poids de l’histoire de la République dans la définition des objectifs sociaux assignés à cette institution devenue indissociable du régime qui l’a fondée.

[1] On pourra trouver une synthèse historique utile dans le rapport suivant : Géraldine Bozec, Education à la citoyenneté à l’école : politiques, pratiques et effets sur les élèves, Cnesco, avril 2016, pp 9-14.

[2] Jean Carbonnier (1908-2003) fut professeur à la Faculté de droit de l’Université de Poitiers de 1937 à 1955 puis à celle de Paris (Université de Paris, puis Université Panthéon-Assas Paris II) jusqu’en 1976. Juriste civil de référence au xxe siècle, sa foi protestante influence nombre de ses travaux qui ont porté en partie sur les rapports du droit et de la religion.

[3] Conseil d’Etat, Rapport public 2004 : jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laïcité, La Documentation française, 2004, p. 479.

[/su_spoiler]Document final de la Consultation technique sur l’éducation à la citoyenneté mondiale organisée par l’UNESCO en 2013.

Bibliographie

- La citoyenneté européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, Catherine Wihtol de Wenden

- La double impasse, l’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchand, Editions La Découverte, collection Cahiers libres, octobre 2014, Sophie Bessis

- Qu’est ce que la citoyenneté ?, collection Folio actuel, Gallimard, 2000, Dominique Schnapper, avec la collaboration de Christian Bachelier

- Radicaliser la démocratie, propositions pour une refondation, Seuil, 2015, Dominique Rousseau

- Résister, responsabiliser, anticiper ou comment humaniser la mondialisation, Seuil, 2013, Mireille Delmas-Marty

- La Politique de l’autonomie, coédition Seuil-La République des idées, 2010, Esther Duflo